柏拉图理念论

何谓理念

柏拉图把理智的对象称作理念。“理念”(eidos, idea)来自动词“看”(ide),原意是“看到的东西”。可译为“理念”(相当于英文Idea)或“型相”(相当于英文Form)。“理念”的译法强调它是人的理智所认识的、外在的理智之中的存在;“型相”的译法强调它向人的理智所显示的是普遍的真相。尽管这两个角度是相关互补的,我们仍能够根据上下文的意思,采用“理念”或“型相”的不同译法,以便突出柏拉图所要强调的意义。根据上述分析,理念或型相的主要特征是分离性和普遍性。主张理念与个别事物相分离,这是柏拉图学说的一个鲜明特点。

分有和摹仿

柏拉图在区分两个领域、两种认识的同时,用“分有”说明个别事物与型相之间的隶属关系,用“摹仿”说明两者之间的相似关系。

“分有”(metechis /particiate)一词的意义由“部分”(meron/part)演变而来,表示“具有一部分”之义。柏拉图认为,事物的类别是型相,一类事物中的每一个都具有这个型相的一部分,用他的话来说,每一个事物都分有一个型相。

理念型相是可感事物的原因,因为可感事物分有了理念型相,比如,美的东西之所以美,只能是因为它分有了美的型相;同样,大的东西分有“大”,小的东西分有“小”……事物要分成两个,就必须分有“二”,要成为一个,就必须分有“一”。

“分有”一开始是一个解释事物存在的原因的概念,柏拉图的解释方法实际上是一种语言分析。“为什么美的东西存在”的问题被他转变为“为什么‘美’的概念适用于这个东西”,答案显然是:这个东西具有“美”的概念的规定性。(这个东西分有美的理念型相)我们应当记住,对柏拉图来说,“美”的概念指示“美”的理念型相,因此,具有“美”的概念规定性的东西必然分有“美”的理念型相。

由于分有物和被分有的理念型相之间的关系相当于个别概念和它所归属的普遍概念之间的关系,分有物只能在一定的程度上与被分有的理念型相相似,但不可能达到等同的程度。一个东西分有了什么样的理念型相,它就是什么样的存在;分有到什么程度,就与理念型相相似到那种程度。(以“美”的理念型相为例,《会饮篇》中谈到不同程度的美的事物与“美的型相”或“绝对的美”之间的相似性。一个美的形体具有最小程度的美,一切美的事物的可感性质具有稍多的美,本性为善的灵魂具有更多的美,体现了善的法律制度最美,或者说,最接近于“美”的理念型相,但不等同于它。)

“摹仿”(mimesis /imitate)是一种技艺活动,摹仿的复制品和被摹仿的原型之间没有分有物和被分有的理念之间那种逻辑关系。柏拉图把技艺的观念引入摹仿说,解决了一个逻辑分析解决不了的问题:认识内容何以能与认识对象相似?柏拉图把技艺分为神圣的与人工的两种,制造者也分为造物主和工匠两种。不论造物主还是工匠,他们所制造的产品都是对思想中一个原型的摹仿。于是便有了这样的四重区分:神圣的原型、神圣的摹仿物、人工的原型、人工的摹仿物。关键在于,神圣的摹仿物就是人工的原型,这样,柏拉图便可以证明:人的意见只是对理念型相的摹仿,按照意见制造的人工产品则是摹仿的摹仿。比如,他在《理想国》中指出,“床”的理念型相是造物主创造的型相,木匠制造的床是对这一型相的摹仿,同时又是画匠绘制的床的原型,就是说,“床”的图画是对“床”的型相的摹仿的摹仿。在《智者篇》中,自然物被说成是造物主依照理念型相创造的神圣摹仿品,影像则是对这些摹仿品的摹仿。最后,在《蒂迈欧篇》中,可感世界被说成是造物主摹仿理念世界的原型而创造出来的。“摹仿”说在柏拉图哲学中占有重要地位,柏拉图的宇宙生成论和艺术观都依赖于这一思想。

“分有”说的困难

柏拉图在《巴门尼德篇》中,借老年巴门尼德和少年苏格拉底的对话,揭示了自己“分有”说面临的困难。他与爱利亚派分歧的焦点并不是理念型相是否存在(他们都承认理智的对象是真实存在),而是:理念型相是否被可感个体所分有?爱利亚派否认理智对象的可分性,否认个别的、运动的事物存在;柏拉图承认这些事物对理念的分有,因此承认它们一定程度的存在。文中的巴门尼德把“少年苏格拉底”的学说归结为“把型相与分有它们的事物分离开来”,认为这是他的独创思想。巴门尼德攻击的矛头指向“分有”说。

首先,“分有”以可感个体与理念型相的对应为前提,我们应能从可感个体推知相应的型相的存在。苏格拉底坚信伦理型相,如正当、善、高尚型相的存在,但对物理型相,如人、水、火的型相的存在有所怀疑,最后不得不否认卑贱物,如头发、污秽物有相应的型相。“分有”说的适用范围并不是全部可感事物,最确定的适用对象只是伦理行为。

更重要的是,众多个体不可能分有一个型相。分有不等于占有:如果一类事物的每一个都占有型相的全部,那么这个型相将同时分布在不同的事物之中,全部不可能同时分布在不同的部分之中。如果每一个体只是占有它们共有型相的一部分,那么个体将不会具有型相的规定性,因为一个性质在被分割之后不再保持原来的性质。于是便产生出这样的矛盾:具有比“大”小的性质仍然具有“大”的性质。总之,不论把个体分有型相的方式理解为分有型相全部,抑或把分有理解为分有型相部分,都不能解释分有物何以与被分有的型相相似。我们知道,“分有”的原意是“分别占有一部分”,表示部分与整体的关系。然而,“分有”说所依据的却是个别与普遍的概念关系。当柏拉图说,苏格拉底分有了“白”的型相时,他的理由是:“白”的概念可以表述“苏格拉底”;当人们说“苏格拉底是白的”时,他们的意思当然不是指“苏格拉底”与“白”之间有部分和整体关系。正是“分有”表示的部分与整体关系与“分有”说依据的个别与普遍关系不相符合的情况。为了摆脱这一困境,必须强调型相所依据的概念表述功能,可以通过两条途径,或者把型相等同为普遍概念,或者把型相理解为个别事物之间的相似性。

型相是心灵内的概念指示的外部对象,这是柏拉图“分离学说”的一个基本观点。他借巴门尼德之口,再次重申:“思想必然是对于某物的思想”,概念只是关于型相的概念。假如型相只是概念,就是说,仅仅存在于思想之中,那么“分有”说也失去了基础;因为,如果型相只有思想属性,那么分有它的事物也有思想属性,“你必然要么说每一事物都由思想构成,因而都在思想;或者说它们是不在进行思想的思想”。这些说法都不合理,前者不符合事实,后者不符合逻辑。柏拉图所要说明的道理是:不能以牺牲“分离学说”的代价来解决“分有”说的困难,因为型相的分离存在是普遍性的基础,型相若丧失分离性,也不再具有表述事物的普遍性。

假设型相使分有物相似,那么,它本身必然与每一个分有物相似。譬如,若B和C通过A而相似,那么唯一的可能性是B与A相似,C与A相似。然而,这种“分有”关系只能解释分有物之间的相似,却不能解释分有物与被分有的型相之间的相似。在上例中,为了说明B或C与A相似,又要设立一个使它们相似的型相A1,它们因分有Al而彼此相似;为了说明B或C和A与A1的相似,又要设定另一个被分有的型相A2,依此类推,陷入无穷倒退,永远不能说明事物之间相似何以可能。这一诘难的意义在于指出“分有”不表示个体与个体之间的关系:如果型相是介于两个个体之间的第三个个体,那么在解释型相的中介联系作用时,又需在型相和任何一个个体之间插入新的第三者作为中介。亚里士多德把“分有”的无穷倒退称作“第三者”的问题,即:如果需要第三者来说明两个事物的关系,那么需要设立无限多的第三者。现代哲学家称之为“外在关系说”。

最后,可把“分有”理解为“摹仿”。“摹仿”说强调的不是上面遭诘难的型相与个体之间的相似性,而是认识与认识对象之间的相似。正如理念世界的“主人”不能驾驭可感世界的任何一个奴隶一样,理念型相也不可能把握可感事物;正如可感世界的任何一个主人不能控制理念世界的“奴隶”一样,可感的认知者也不能认识理念世界的对象,他说:“型相本身只能被认知的型相所把握”,可感对象只能被可感世界的认知者所把握。就是说,认知者(以及认识内容)与认知对象之间的相似(或摹仿)只能分别发生于理念世界或可感世界,理念世界的型相与可感世界的对象以及认知者都没有被摹仿与摹仿的相似性。结果是:“我们不能认识美本身、善本身以及我们一切当作自身存在的型相”;同样,“神的知识对我们以及我们世界的一切都毫无所知”,“这个剥夺了神的知识真是奇谈怪论”。这个论辩所指出的悖谬是:“摹仿”说原意是强调“神圣制作者”(理念型相)对可感世界的统摄作用,结果却导致了他对这个世界不起任何作用的结论。

总之,上述五个论辩反驳的目标皆为“分有”概念的意义:论辩(1)指出“分有”不是严格的一一对应关系;论辩(2)指出“分有”不是部分与整体的关系;论辩(3)指出“分有”不是被思想所把握的概念与概念的关系;论辩(4)指出“分有”不等于个体之间的相似关系;论辩(5)指出“分有”不是认识者与认识对象之间的“摹仿”关系。至此,“分有”一切可能的意义俱被否定。这五个论辩都使用了揭示矛盾的方法,柏拉图选中巴门尼德作为自己的代言人的一个原因,大概是因为矛盾法的创始人芝诺是巴门尼德的学生。

通种论

“通种”即最普遍的型相,有时与“型相”不作区分。《智者篇》中列举的通种有:“是者”、“运动”与“静止”、“相同”与“相异”。柏拉图由阐明“是”的意义入手,证明了这些通种之间的逻辑关系,以普遍概念的表述功能说明了“分有”的实际意义。

柏拉图指出,“是者”不等于“存在”,“非是者”不等于“非存在”。他的理由是:如果“是者”等于“存在”,那么就不能用“是”表述“非存在”;如果“非是者”等于“非存在”,那么它也不能表述“存在”。如果可说出的东西都是存在,那么人们将不能有错误的表述。他于是提出一个“大胆的设想”:“按某一方式,非是者存在;另一方面,是者在某一意义不存在。”就是说,“是者”和“非是者”的意义是相通的。

同样,“是者”与“运动”和“静止”也是相通的。因为我们既可以说运动是什么,静止是什么;也可以说:“是者在运动”、“是者静止”。因此,“是者”与“运动”和“静止”这对概念是相容的。然而,我们却不能说:“运动是静止”或“静止是运动”,这种自相矛盾的说法表明“运动”和“静止”两个概念的不相容性。

比较“是者”、“运动”和“静止”三个通种,会发现它们两两相异,每一个又与自身相同。由此可知“相同”和“相异”也是同样普遍的型相。进一步的考察表明,“是者”、“运动”和“静止”都与“相同”和“相异”这对概念相通,但又不会与它们中的一个相等同。因为:如果“运动”和“静止”是“相同”,那么就会造成“运动是运动”,“静止是静止”的同义反复;如果“运动”和“静止”是“相异”,那么就会造成“运动是静止”的矛盾;如果“是者相同”,那么运动和静止也相同,因为它们都是是者;如果“是者相异”,那么是者将不是自身,便不能说这个东西是什么。这些论辩说明:“是者”、“运动”或“静止”可以同时分有“相同”和“相异”,而不能只分有它们其中的一个。这无异于说,存在、运动或静止的东西既是一(相同),又是多(相异);但不能说,它们只是一而不是多,或者只是多而不是一。这又是一个反巴门尼德的论证。

如果一个东西同时分有“相同”和“相异”,我们便可以说它既是又不是。柏拉图明确地说:“当我们说出‘非是者’时,我们并不指与是者相矛盾的东西,而是指相异的东西。

“通种论”是柏拉图理念论的一个重要发展,它不但具有反驳爱利亚派、论证自己学说的现实针对性,而且对于形而上学的诞生和发展具有长远的理论意义。柏拉图用逻辑分析的方法,打破了爱利亚派在“是者”和“非是者”、“动”和“静”、“一”和“多”之间设置的悖论,使这些基本哲学范畴融会贯通,为哲学发展开辟了广阔的领域。

就柏拉图学说自身而言,“通种论”的重要性也是显而易见的。通种之间的分有不是整体与部分的关系,而是概念之间相容与不相容的逻辑关系;并且,个体所分有的型相不是单独的,而是相互贯通的众多型相,从而避免了“老巴门尼德”提出的相似性的无穷倒退问题。

两分法

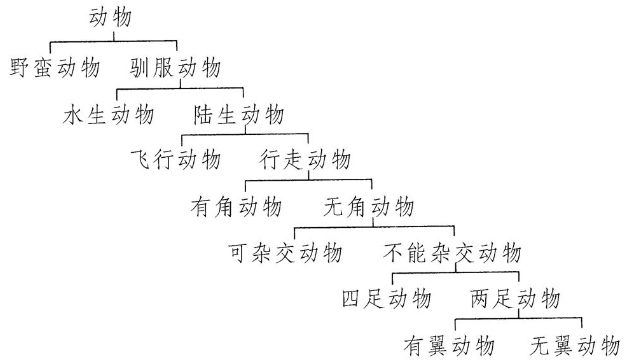

柏拉图说哲学家“是区分和集合的热爱者”。区分和集合是辩证法的两条途径:集合是由低到高逐步上升的过程,区分是相反的由高到低的下降过程。区分的方法实际上是两分法,它的程序是这样的:为了确定一个概念的定义,从包含它的最高概念开始,把它分成两个相互矛盾的概念;撇开其中与所需定义无关的一个,把另一相关概念再分析为相互矛盾的两个概念,……以此类推,逐步下降,直至所需定义出现为止。两分法的一个实例是柏拉图对“政治家”的定义,如下页图所示。

右边一系列概念把“人”从“动物”中区分出来。他对“人”的定义却引起异议:人难道只是无翼的两足动物吗?亚里士多德后来把定义方法规定为“种加属差”,“人”被定义为“有理性的动物”。亚里士多德把两分法看做一系列选言推理,批评两分法犯了偷用结论的错误。比如:从“动物可分为可朽或不朽”这一选言判断,得不出“人是可朽动物”的结论,除非事先已经肯定人有“可朽”的属差。亚里士多德还批评两分法不能发现某一类事物的本质特征(属差)。

但是,柏拉图使用两分法的目的本来就不是为了找出事物的本质。两分法具有维护分有说的作用,它通过从上向下的分析,接近了个体,从而提供了联结普遍型相和可感个体的纽带。