亚里士多德的实践科学

亚里士多德的实践科学和物理学一样具有目的论的特征。所谓实践,就是以善为目的与导向的行为。国家和个人的终极目的都是同样的善,但是,国家和公众活动所实现的善比个人所能实现的善更高级、更完全、更尊贵。实践科学有两个主要分支:研究个人之善的伦理学和研究公众或国家之善的政治学。这两门学问的联系在于:个人只有在公众的政治生活中才能实现“至善”这一终极目的,因此,伦理学“在某种意义上是政治科学”。另一方面,政治学的研究对象是规模和范围最广泛的善,可以看做伦理学的扩展,或一般意义上的伦理学的一部分。

善和幸福

亚里士多德认为,善有不同的等级,较低级的善服从较高级的善,并以较高级的善为目的。每一个人都有追求幸福的自然倾向,幸福以自身为目的,同时又是其他一切目的之目的。这种以幸福为伦理活动终极目的的观点被称作幸福主义。

当时大多数哲学家皆持幸福主义的观点,但他们对幸福有不同的解释,不同社会阶层的人所追求的幸福也各不相同。作为生命的自然目的之幸福出自人的自然禀赋和本性;自然所产生的一切东西,都有目的和能力相适应的共同特征,无能力实现的目的或无目的之能力,都是非自然的。人的生命也是目的与能力的自然统一。人的独特的自然能力是理性,理性是一种分辨是非善恶并趋善避恶的能力。当理性如此指导人的行为时,理性便成为德性。根据自然目的与自然能力相适应的道理,可知幸福生活必然是有德性的活动状态。

然而,亚里士多德并没有把“幸福”等同于“有德性”,快乐也是幸福的必不可少的条件。如果有德性的活动伴随着痛苦,或最终导致不幸的后果,那么它只能在正常的意义上被认作是悲惨,而不是幸福。只有神才是不需要任何外来好处、只通过自身本性的完善便能够得到幸福的存在。人类只有借助一些外来好处,才能实现自身的德性。但他又强调,财富、名誉、门第、闲暇等外在好处不是幸福的原因,正如音乐家成功演奏的原因不是他所使用的乐器一样。他也不赞成以外在的好处为追求目的。

他明确地表达了一种利他主义的道德准则:善人为他的朋友和国家尽其所能,在必要时甚至献出生命。他抛弃财富、名誉和人们普遍争夺的利益,保持着自身的高尚。他宁可要短暂的强烈的快乐,也不要长期的平和的快乐,宁可高尚地生活一年,也不愿庸庸碌碌生活多年。

亚里士多德的幸福观力图在快乐的生活和道德追求之间保持一种平衡:一方面强调德性是幸福的本质,另一方面指出快乐是幸福的外在条件。没有德性的快乐和没有快乐的德性都不是幸福,但相比之下,前者比后者离幸福更远。

有意与无意的行为

亚里士多德虽然认为德性是一种与理性相适应的自然禀赋,但他并不是一个“性善论”者。他区分了“自然德性”和“严格意义上的德性”,前者只是一种潜在的倾向,后者才是实现在道德活动中的德性。应该说明的是,德性从潜在到现实的过程与物理运动的自发性或必然性不同。

阻碍自然德性成为现实德性的原因何在?或者说,邪恶的原因是什么?按苏格拉底的说法,无人有意作恶,无知是邪恶的原因。亚里士多德不同意这种说法,他认为无知或者被迫的行为都是无意的行为,无意的行为没有道德属性。针对苏格拉底把德性与知识相等同的原则,亚里士多德在这里提出了有意和无意的区分,这不是知识和无知这两种认识能力或状态的区分,而是表示意志的能力或状态的区分。有意行为是受意志支配的行为,无意行为不受意志支配,但受理性之外的力量支配。无意行为没有伦理价值,既不善,也不恶。只有有意行为才有善恶之分。

实践智慧

道德行为是有意地实现道德目的之活动,可被分析为“目的”和“手段”两个构成因素。亚里士多德指出:“德性确保目的正确,实践智慧确保实现目的之手段”,“德性显示目的,实践智慧使我们去做受目的所支配的事情”。“实践智慧”(phronesis /prudence)是与“理智”或“理论智慧”(一般简称为“智慧”, sophia)并列的理性。两者的区别在于:实践智慧只考虑具体环境和事实,理论智慧却追寻事实的原因;实践智慧的对象是个别的事件,理论智慧的对象却是普遍的本质;最后,实践智慧乃是长期经验积累的结果,年轻人所能获得的只是像数学这样的理论智慧。

实践智慧的明显特征是思虑和选择。“思虑”(deliberation)是对达到既定目的之最佳手段的思考,考虑到各种可能的手段与后果,对它们加以审慎的比较,瞻前顾后,深思熟虑,不同于思辨的推理过程。选择(choice)是思虑的结果,通过思虑,选择出最佳手段。思虑和选择的对象是可欲的,过程却是理性的。使欲望服从于理性,这正是合乎德性的有意行为(自我节制)的特征。思虑和选择不是单纯的理智活动,而是受理智支配的意志活动。这两个概念的意义一方面表达了一种理智主义的伦理观,另一方面又包含着“意志自由”观点的萌芽。

中道学说

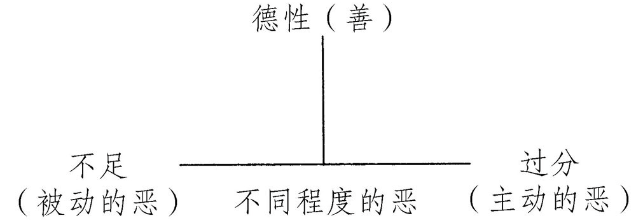

实践智慧既然是一种有理性的选择,必然具有选择德性的标准。实践智慧选择德性的标准被亚里士多德概括为“中道”。但中值是相对于事物的量而言的适中,由理论智慧所确定;中道是相对于人的情感和行为而言的适中,由实践智慧规定。亚里士多德采用了这一区分,把“中道”作为德性的标准。德性的对立面是两个极端:“过分”和“不足”,过分是“主动的恶”,不足是“被动的恶”。以情感为例,自信是骄傲(过分)与自卑(不足)的中道,义愤是易怒(过分)与麻木(不足)的中道。但相对于各种不同程度的恶而言,德性本身也是一个极端,即善,德性与邪恶的关系可用下图表示:

德性不是程度上的适中,它是与一切邪恶相分离的善。“中道”表示德性的特质和独一无二的品格。亚里士多德引用一句诗说:“人们行善只有一途,作恶的道路却有多条”。

德性不是程度上的适中,它是与一切邪恶相分离的善。“中道”表示德性的特质和独一无二的品格。亚里士多德引用一句诗说:“人们行善只有一途,作恶的道路却有多条”。

城邦国家

亚里士多德分别从时间的顺序和自然的顺序两方面探讨了国家的起源。从时间的顺序上说,国家是家庭和村落的延续。亚里士多德对国家起源所做的历史性探讨,基本上符合希腊社会由家族部落向城邦发展的进程。

所谓“自然顺序”,实际上是对人的本性所做的理论分析。从自然顺序上说,国家先于其他一切社会组织形式。这是因为国家出自人的政治属性。他说:“很明显,国家是自然的产物,人在本性上是政治动物。那些出于本性,而不是出于偶然性没有国家的人,或高于人,或低于人。”这句话被演绎为“人是天生的政治动物”这样的名言。

国家是为了达到人类道德和理智生活最高目的之社会组织,个人只有在公共的政治生活中才能最大限度地实现自己的德性,达到最高的幸福。

国家至少应有下列一些功能。首先,国家必须保持适当疆域,以便提供足够的资源。国土不能太小,否则将缺乏生活必需的自然资源;但也不能太大,否则过剩的资源将产生挥霍浪费的生活方式。第二,国家必须维持社会等级制度。农民和工匠等生产者虽然是必要的社会成员,但不应有公民权。只有能够保卫国家的武士才是真正意义上的公民。公民是一生履行国家职责的人,他们在青年时是武士,中年时是统治者或立法者,老年时是祭司。公民在城郊或军事要塞附近拥有一块土地,雇佣农民耕种。第三,国家的一项重要功能是教育,教育从体育和德育开始,从小培养道德习惯,铸造健全体魄。

亚里士多德在研究希腊城邦的宪法和政制的基础上,对各国政体做了形式上的区分。政体被分成为了公民共同利益的好政体和为了执政者私人利益的坏政体两种。每一种分为三个属:好政体包括由一个人统治的君主制,由少数人统治的贵族制和由多数人统治的立宪制;同样,坏政体也依由一个人、少数人和多数人统治,被分为暴君制、寡头制和民主制。值得注意的是,亚里士多德并不认为统治者人数的多寡决定政体的优劣,统治者的德性和目的才是决定性因素。

亚里士多德区别了最理想的政体和现实中最佳的政体。最理想的政体是君主制,公民被一个在各方面都最卓越的人统治,并被他当作自由人来统治,这样的政治在理论上说是最好的。但是,英雄时代已经结束,现实政治中没有一个人有高于其他任何人的统治资格。贵族制比君主制实际上更好。但是,贵族制也只能在少数城邦实行,对于大多数城邦依然是一个政治理想,因为很难保证少数执政的贵族不蜕变为寡头。现实中最佳的政体是立宪制。立宪制的优越性在于稳定、持久。它是由中等阶级统治的政体,它是由少数富人统治的寡头制和由多数贫民统治的民主制的中道。他说:这个阶级是一个国家中最安稳的公民的阶级,因为他们不像穷人那样觊觎邻人的东西,别人也不觊觎他们的东西:既然他们不谋害别人,又不怕别人的谋害,所以很安全地生活。

在中等阶级人数众多的城邦中,国家会治理得很好。如果中等阶级的力量超过富人和贫民力量的总和,或者至少超过其中之一,就会阻止坏的政体出现,防止社会变动和革命。亚里士多德不赞成用革命的手段改变政体,认为革命的原因是坏政体的极端做法,结果是相反的极端,永远不会达到符合中道的好政体。亚里士多德关于中等阶级的政治理论是他的“中道”伦理学说的延伸。亚里士多德的伦理学和政治学归根到底代表着这一阶层的利益。他的哲学的调和、综合特征也曲折地、间接地反映着他们的社会地位和文化特征。